Classificação dos Seres Vivos

A sistemática é a ciência dedicada a inventariar e descrever a biodiversidade e compreender as relações filogenéticas entre os organismos.

Inclui a taxonomia (ciência da descoberta, descrição e classificação das espécies e grupo de espécies, com suas normas e princípios) e também a filogenia (relações evolutivas entre os organismos). Em geral, diz-se que compreende a classificação dos diversos organismos vivos. Em biologia, os sistematas são os cientistas que classificam as espécies em outros táxons a fim de definir o modo como eles se relacionam evolutivamente.

O objetivo da classificação dos seres vivos, chamada taxonomia, foi inicialmente o de organizar as plantas e animais conhecidos em categorias que pudessem ser referidas. Posteriormente a classificação passou a respeitar as relações evolutivas entre organismos, organização mais natural do que a baseada apenas em características externas.

Para isso se utilizam também características ecológicas, fisiológicas, e todas as outras que estiverem disponíveis para os táxons em questão. é a esse conjunto de investigações a respeito dos táxons que se dá o nome de Sistemática. Nos últimos anos têm sido tentadas classificações baseadas na semelhança entre genomas, com grandes avanços em algumas áreas, especialmente quando se juntam a essas informações aquelas oriundas dos outros campos da Biologia.

A classificação dos seres vivos é parte da sistemática, ciência que estuda as relações entre organismos, e que inclui a coleta, preservação e estudo de espécimes, e a análise dos dados vindos de várias áreas de pesquisa biológica.

O primeiro sistema de classificação foi o de Aristóteles no século IV a.C., que ordenou os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não sangue vermelho. O seu discípulo Teofrasto classificou as plantas por seu uso e forma de cultivo.

Nos séculos XVII e XVIII os botânicos e zoólogos começaram a delinear o atual sistema de categorias, ainda baseados em características anatômicas superficiais. No entanto, como a ancestralidade comum pode ser a causa de tais semelhanças, este sistema demonstrou aproximar-se da natureza, e continua sendo a base da classificação atual. Lineu fez o primeiro trabalho extenso de categorização, em 1758, criando a hierarquia atual.

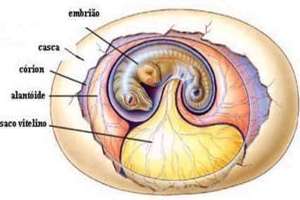

A partir de Darwin a evolução passou a ser considerada como paradigma central da Biologia, e com isso evidências da paleontologia sobre formas ancestrais, e da embriologia sobre semelhanças nos primeiros estágios de vida. No século XX, a genética e a fisiologia tornaram-se importantes na classificação, como o uso recente da genética molecular na comparação de códigos genéticos. Programas de computador específicos são usados na análise matemática dos dados.

Em fevereiro de 2005 Edward Osborne Wilson, professor aposentado da Universidade de Harvard, onde cunhou o termo biodiversidade e participou da fundação da sociobiologia, ao defender um "projeto genoma" da biodiversidade da Terra, propôs a criação de uma base de dados digital com fotos detalhadas de todas a espécies vivas e a finalização do projeto Árvore da vida. Em contraposição a uma sistemática baseada na biologia celular e molecular, Wilson vê a necessidade da sistemática descritiva para preservar a biodiversidade.

Do ponto de vista econômico, defendem Wilson, Peter Raven e Dan Brooks, a sistemática pode trazer conhecimentos úteis na biotecnologia, e na contenção de doenças emergentes. Mais da metade das espécies do planeta é parasita, e a maioria delas ainda é desconhecida.

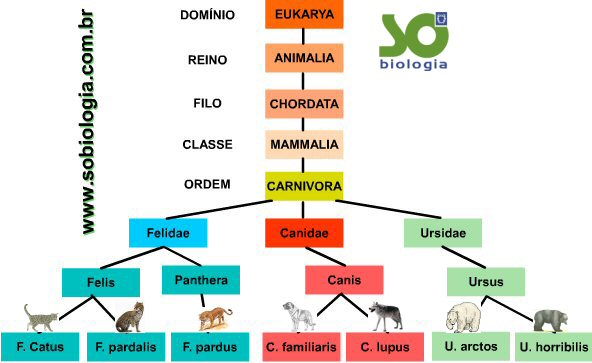

De acordo com a classificação vigente as espécies descritas são agrupadas em gêneros. Os gêneros são reunidos, se tiverem algumas características em comum, formando uma família. Famílias, por sua vez, são agrupadas em uma ordem. Ordens são reunidas em uma classe. Classes de seres vivos são reunidas em filos. E os filos são, finalmente, componentes de alguns dos cinco reinos (Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia).

Nomenclatura Científica

Nomenclatura é a atribuição de nomes (nome científico) a organismos e às categorias nas quais são classificados.

O nome científico é aceito em todas as línguas, e cada nome aplica-se apenas a uma espécie.

Há duas organizações internacionais que determinam as regras de nomenclatura, uma para zoologia e outra para botânica. Segundo as regras, o primeiro nome publicado (a partir do trabalho de Lineu) é o correto, a menos que a espécie seja reclassificada, por exemplo, em outro gênero. A reclassificação tem ocorrido com certa frequência desde o século XX.

O Código Internacional de Nomenclatura Zoológica preconiza que neste caso mantém-se a referência a quem primeiro descreveu a espécie, com o ano da decisão, entre parênteses, e não inclui o nome de quem reclassificou. Esta norma internacional decorre, entre outras coisas, do fato de ser ainda nova a abordagem genética da taxonomia, sujeita a revisão devido a novas pesquisas científicas, ou simplesmente a definição de novos parâmetros para a delimitação de um táxon, que podem ser morfológicos, ecológicos, comportamentais etc.

O sistema atual identifica cada espécie por dois nomes em latim: o primeiro, em maiúscula, é o gênero, o segundo, em minúscula, é o epíteto específico. Os dois nomes juntos formam o nome da espécie. Os nomes científicos podem vir do nome do cientista que descreveu a espécie, de um nome popular desta, de uma característica que apresente, do lugar onde ocorre, e outros. Por convenção internacional, o nome do gênero e da espécie é impresso em itálico, grifado ou em negrito, o dos outros táxons não. Subespécies têm um nome composto por três palavras. Não recebem acentuação gráfica, porque no latim não existem acentos.

Ex.: Canis familiares, Canis lupus, Felis catus.

Nomenclatura popular

A nomeação dos seres vivos que compõe a biodiversidade constitui uma etapa do trabalho de classificação. Muitos seres são "batizados" pela população com nomes denominados populares ou vulgares, pela comunidade científica.

Esses nomes podem designar um conjunto muito amplo de organismos, incluindo, algumas vezes, até grupos não aparentados.

O mesmo nome popular pode ser atribuído a diferentes espécies, como neste exemplo:

Ananas comosus

Ananas ananassoides

Estas duas espécies do gênero ananas são chamadas pelo mesmo nome popular Abacaxi.

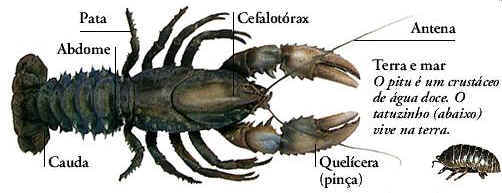

Outro exemplo é o crustáceo de praia Emerita brasiliensis, que no Rio de Janeiro é denominado tatuí, e nos estados de São Paulo e Paraná é chamado de tatuíra.

Em contra partida, animais de uma mesma espécie podem receber vários nomes, como ocorre com a onça-pintada, cujo nome científico é Panthera onca.

Outros nomes populares:

canguçu, onça-canguçu, jaguar-canguçu

Um outro exemplo é a planta Manihot esculenta, cuja raiz é muito apreciada como alimento. Dependendo da região do Brasil, ela é conhecida por vários nomes: aipim, macaxeira ou mandioca.

Considerando os exemplo apresentados, podemos perceber que a nomenclatura popular varia bastante, mesmo num país como o Brasil, em que a população fala um mesmo idioma, excetuando-se os idiomas indígenas. Imagine se considerarmos o mundo todo, com tantos, com tantos idiomas e dialetos diferentes, a grande quantidade de nomes de um mesmo ser vivo pode receber. Desse modo podemos entender a necessidade de existir uma nomenclatura padrão, adotada internacionalmente, para facilitar a comunicação de diversos profissionais, como os médicos, os zoólogos, os botânicos e todos aqueles que estudam os seres vivos.

A Filogênese dos Seres Vivos

Quais foram os ancestrais dos répteis (lagartos, cobras) que vivem na Terra atual?

Essas e outras perguntas relativas à origem dos grandes grupos de seres vivos eram difíceis de serem respondidas até surgir, em 1859, a Teoria da evolução Biológica por Seleção Natural, proposta por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Com a compreensão de "como" a evolução biológica ocorre, os biólogos passaram a sugerir hipóteses para explicar a possível relação de parentesco entre os diversos grupos de seres vivos.

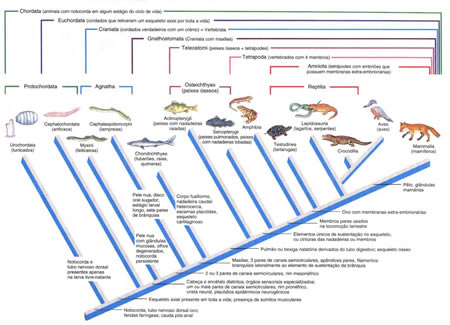

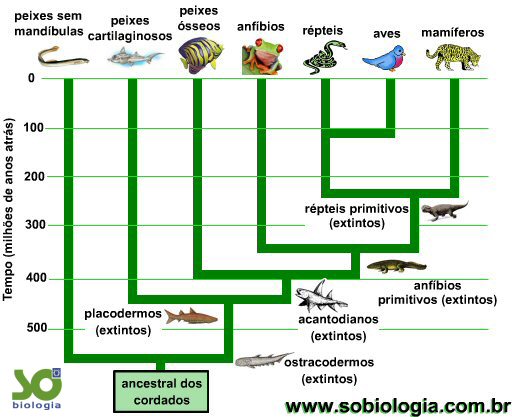

Diagramas em forma de árvore - elaborados com dados de anatomia e embriologia comparadas, além de informações derivadas do estudo de fósseis - mostraram a hipotética origem de grupos a partir de supostos ancestrais. Essas supostas "árvores genealógicas" ou "filogenéticas" (do grego, phylon = raça, tribo + génesis = fonte, origem, início) simbolizavam a história evolutiva dos grupos que eram comparados, além de sugerir uma provável época de origem para cada um deles. Como exemplo veja a figura abaixo.

O esquema representa uma provável "história evolutiva" dos vertebrados. Note que estão representados os grupos atuais - no topo do esquema - bem como os prováveis ancestrais. Perceba que o grupo das lampreias (considerados "peixes" sem mandíbula) é bem antigo (mais de 500 milhões de anos). Já cerca de 150 milhões de anos, provavelmente a partir de um grupo de dinossauros ancestrais. Note, ainda, que o parentesco existe entre aves e répteis é maior do que existe entre mamífero e répteis, e que os três grupos foram originados de um ancestral comum.

Atualmente com um maior número de informações sobre os grupos taxonômicos passaram-se a utilizar computadores para se gerar as árvores filogenéticas e os cladogramas para estabelecer as inúmeras relações entre os seres vivos.

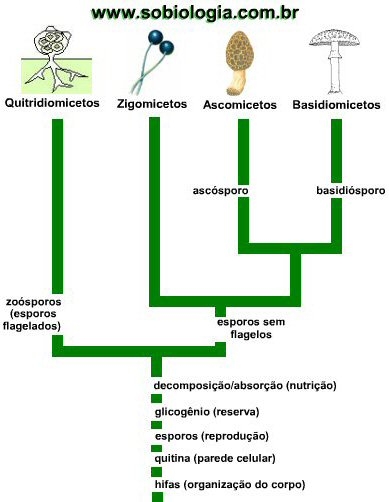

Estabelecendo Filogenias com os Cladogramas

Ao dispor de um grande número de características comparativas, mais confiáveis - anatômicas, embriológicas, funcionais, genéticas, comportamentais etc. - os biólogos interessados na classificação dos seres vivos puderam elaborar hipóteses mais consistentes a respeito da evolução dos grandes grupos.

Influenciados pelo trabalho de Wili Hennig - um cientista alemão, especialista em insetos - passaram a apresentar as características em cladogramas.

Neste tipo de diagrama, utiliza-se uma linha, cujo ponto de origem - a raiz- simboliza um provável grupo (ou espécie) ancestral. De cada nó surge um ramo, que conduz a um ou a vários grupos terminais. Com os cladogramas pode-se estabelecer uma comparação entre as características primitivas - que existiam em grupos ancestrais - e as derivadas - compartilhadas por grupos que os sucederam.

Características Gerais dos Seres Vivos

Para ser considerado um ser vivo, esse tem que apresentar certas características:

- Ser constituído de célula;

- Buscar energia para sobreviver;

- Responder a estímulos do meio;

- Se reproduzir;

- Evoluir.

De acordo com o número de células, podem ser divididos em:

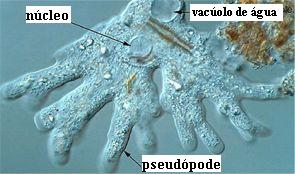

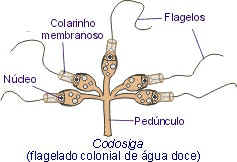

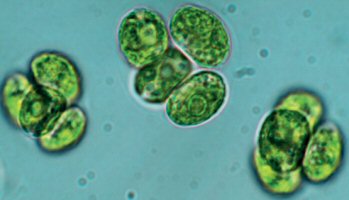

- Unicelulares - Bactérias, cianofitas, protozoários, algas unicelulares e leveduras.

- Pluricelulares - os demais seres vivos.

De acordo com a organização estrutural, as células são divididas em:

- Células Procariontes

- Células Eucariontes

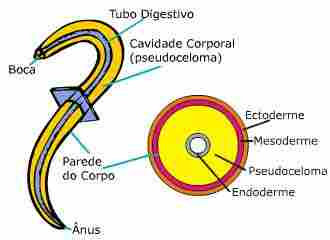

Células Procariontes

As células procariontes ou procarióticas, também chamadas de protocélulas, são muito diferentes das eucariontes. A sua principal característica é a ausência de carioteca individualizando o núcleo celular, pela ausência de alguns organelas e pelo pequeno tamanho que se acredita que se deve ao fato de não possuírem compartimentos membranosos originados por evaginação ou invaginação. Também possuem DNA na forma de um anel não-associado a proteínas (como acontece nas células eucarióticas, nas quais o DNA se dispõe em filamentos espiralados e associados à histonas).

Estas células são desprovidas de mitocôndrias, plastídeos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e sobretudo cariomembrana o que faz com que o DNA fique disperso no citoplasma.

A este grupo pertencem seres unicelulares ou coloniais:

- Bactérias

- Cianofitas (algas cianofíceas, algas azuis ou ainda Cyanobacteria)

- PPLO ("pleuro-pneumonia like organisms") ou Micoplasmas

Células incompletas

As bactérias dos grupos das rickettsias e das clamídias são muito pequenas, sendo denominadas células incompletas por não apresentarem capacidade de auto-duplicação independente da colaboração de outras células, isto é, só proliferarem no interior de outras células completas, sendo, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios.

Diferente dos vírus por apresentarem:

- conjuntamente DNA e RNA;

- parte da máquina de síntese celular necessária para reproduzirem-se;

- uma membrana semipermeável, através da qual realizam as trocas com o meio envolvente.

Obs.: já foram encontrados vírus com DNA, adenovirus, e RNA, retrovírus, no entanto são raros, os vírus que possuem DNA e RNA simultaneamente.

Células Eucariontes

As células eucariontes ou eucarióticas, também chamadas de eucélulas, são mais complexas que as procariontes. Possuem membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. A maioria dos animais e plantas a que estamos habituados são dotados deste tipo de células.

é altamente provável que estas células tenham surgido por um processo de aperfeiçoamento contínuo das células procariontes.

Não é possível avaliar com precisão quanto tempo a célula "primitiva" levou para sofrer aperfeiçoamentos na sua estrutura até originar o modelo que hoje se repete na imensa maioria das células, mas é provável que tenha demorado muitos milhões de anos. Acredita-se que a célula "primitiva" tivesse sido bem pequena e para que sua fisiologia estivesse melhor adequada à relação tamanho × funcionamento era necessário que crescesse.

Acredita-se que a membrana da célula "primitiva" tenha emitido internamente prolongamentos ou invaginações da sua superfície, os quais se multiplicaram, adquiriram complexidade crescente, conglomeraram-se ao redor do bloco inicial até o ponto de formarem a intrincada malha do retículo endoplasmático. Dali ela teria sofrido outros processos de dobramentos e originou outras estruturas intracelulares como o complexo de Golgi, vacúolos, lisossomos e outras.

Quanto aos cloroplastos (e outros plastídeos) e mitocôndrias, atualmente há uma corrente de cientistas que acreditam que a melhor teoria que explica a existência destes orgânulos é a Teoria da Endossimbiose, segundo a qual um ser com uma célula maior possuía dentro de sí uma célula menor mas com melhores características, fornecendo um refúgio à menor e esta a capacidade de fotossintetizar ou de sintetizar proteínas com interesse para a outra.

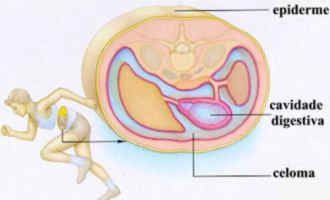

Os niveis de organização das Células Eucariotas

Neste grupo encontram-se:

- Células Vegetais (com cloroplastos e com parede celular; normalmente, apenas um grande vacúolo central)

- Células Animais (sem cloroplastos e sem parede celular; vários pequenos vacúolos)

Celula animal

A palavra célula foi usada pela 1ª vez em 1665, pelo inglês Robert Hooke (1635-1703). Com um microscópio muito simples ele observou pedaços de cortiça, e percebeu que ela era formada por compartimentos vazios que ele chamou de células.

Célula animal é uma célula que se pode encontrar nos animais e que se distingue da célula vegetal pela ausência de parede celular e de plastos. Possui flagelo, o que não é comum nas células vegetais.

- Célula Animal (sem cloroplastos e sem parede celular; vários pequenos vacúolos)

Metabolismo - Orgânulos

- Nucléolo: armazena carga genética

- Núcleo celular: cromossomos do DNA

- Ribossomos: faz a síntese de proteínas

- Vesículas

- Ergastoplasma ou Retículo endoplasmático rugoso (RER): transporte de proteínas (há ribossomos grudados nele)

- Complexo de Golgi: armazena e libera as proteínas

- Microtúbulos

- Retículo Endoplasmático Liso: produção de lipídios

- Mitocôndrias: respiração

- Vacúolo: existem na célula animal, porém são muito maiores na celula vegetal, servindo como reserva energética

- Citoplasma

- Lisossomas: digestão

- Centríolos: divisão celular

A célula vegetal

A célula vegetal é semelhante à célula animal, mas contém algumas peculiaridades, como a parede celular e os cloroplastos. Está dividida em:

- Componentes protoplasmáticos, que são um composto de organelas celulares e outras estruturas que sejam ativas no metabolismo celular. Inclui o núcleo, retículo endoplasmático, citoplasma, ribossomos, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos e plastos.

- Componentes não protoplasmáticos, que são os resíduos do metabolismo celular ou substâncias de armazenamento. Inclui vacúolos, parede celular e substâncias ergástricas.

Vacúolo

é uma cavidade delimitada por uma membrana (tonoplasto) e contém o suco celular que é composto de substâncias ergástricas e algumas em células podem conter pigmentos como as flavonas e antocianinas. Células jovens geralmente têm vários vacúolos pequenos que ao longo de seu desenvolvimento se fundem em um mega vacúolo. Eles atuam na regulação osmótica expulsando água da célula ou podem se fundir aos lisossomos e participar do processo de digestão intracelular. Origina-se do complexo de golgi.

Substâncias ergástricas

São substâncias de reserva ou resíduos, produtos, do metabolismo celular.

- Amido: são partículas sólidas com formas variadas, pode ser encontrado no cloroplasto ou no leucoplasto. Formam grãos com muitas camadas centradas em um ponto chamado hilo.

- Proteína: as proteínas ergástricas são material de reserva e se apresentam no endosperma de muitas sementes em forma de grãos de aleurona.

- Lipídios: pode ocorrer em forma de óleo ou gordura se for para armazenamento ou em forma de terpenos que são produtos finais como óleos essenciais e resinas.

- Taninos: um grupo de compostos fenólicos que podem ficar em vários órgãos vegetais (se acumulam no vacúolos) e podem impregnar a parede celular

Plasto

É originado do protoplastídeo e tem configurações diferentes, com várias especialidades:

Cloroplastos são plastos de clorofila, responsável pela fotossíntese. Só são encontrados em células expostas à luz. é formado por uma membrana externa e uma interna que sofre invaginações formando sacos empilhados, os tilacoides. Alguns se dispõem uns sobre os outros formando uma pilha chamada granum (plural = grana). A matriz interna é chamada de estroma e pode conter granululos de amido espalhados por ele. São derivados dos cromoplastos. Cloroplastos possuem seu próprio DNA e ribossomos, são relativamente independentes do resto da célula (principalmente do núcleo).

Cromoplastos são plastos coloridos (contém pigmentos) de estrutura irregular que dão origem aos cloroplastos. Seus principais pigmentos são os carotenoides (coloração da cenoura) e xantofilas que dão coloração para flores e frutos.

Leucoplastos são incolores e servem para acumular substâncias diversas como proteínas, amidos e lipídios. Dependendo da substância que acumulam, recebem nomes diferentes: oleoplastos, proteoplastos, amiloplastos, etc.

Vírus

Vírus são os únicos organismos acelulares da Terra atual

Os vírus são seres muito simples e pequenos (medem menos de 0,2 µm), formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético, que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos (citomegalovírus).

A palavra vírus vem do Latim vírus que significa fluído venenoso ou toxina. Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar, metaforicamente, qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária, como ideias. O termo vírus de computador nasceu por analogia. A palavra vírion ou víron é usada para se referir a uma única partícula viral que estiver fora da célula hospedeira.

Das 1.739.600 espécies de seres vivos conhecidos, os vírus representam 3.600 espécies.

Vírus é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de auto-reprodução celular. O termo vírus geralmente refere-se às partículas que infectam eucariontes(organismos cujas células têm carioteca), enquanto o termo bacteriófago ou fago é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes (domínios bacteria e archaea).

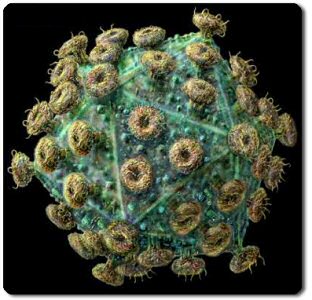

Ilustração do vírus HIV mostrando as proteínas do capsídeo responsáveis pela aderencia na célula hospedeira.

Tipicamente, estas partículas carregam uma pequena quantidade de ácido nucleico (seja DNA ou RNA, ou os dois) sempre envolto por uma cápsula proteica denominada capsídeo. As proteínas que compõe o capsídeo são específicas para cada tipo de vírus. O capsídeo mais o ácido nucleico que ele envolve são denominados nucleocapsídeo. Alguns vírus são formados apenas pelo núcleo capsídeo, outros no entanto, possuem um envoltório ou envelope externo ao nucleocapsídeo. Esses vírus são denominados vírus encapsulados ou envelopados.

O envelope consiste principalmente em duas camadas de lipídios derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e em moléculas de proteínas virais, específicas para cada tipo de vírus, imersas nas camadas de lipídios.

São as moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de célula o vírus irá infectar. Geralmente, o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito. Existem vírus que infectam apenas bactérias, denominadas bacteriófagos, os que infectam apenas fungos, denominados micófagos; os que infectam as plantas e os que infectam os animais, denominados, respectivamente, vírus de plantas e vírus de animais.

Esquema do Vírus HIV

Os vírus não são constituídos por células, embora dependam delas para a sua multiplicação. Alguns vírus possuem enzimas. Por exemplo o HIV tem a enzima Transcriptase reversa que faz com que o processo de Transcrição reversa seja realizado (formação de DNA a partir do RNA viral). Esse processo de se formar DNA a partir de RNA viral é denominado retrotranscrição, o que deu o nome retrovírus aos vírus que realizam esse processo. Os outros vírus que possuem DNA fazem o processo de transcrição (passagem da linguagem de DNA para RNA) e só depois a tradução. Estes últimos vírus são designados de adenovírus.

Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios: a falta de hialoplasma e ribossomos impede que eles tenham metabolismo próprio. Assim, para executar o seu ciclo de vida, o vírus precisa de um ambiente que tenha esses componentes. Esse ambiente precisa ser o interior de uma célula que, contendo ribossomos e outras substâncias, efetuará a síntese das proteínas dos vírus e, simultaneamente, permitirá que ocorra a multiplicação do material genético viral.

Em muitos casos os vírus modificam o metabolismo da célula que parasitam, podendo provocar a sua degeneração e morte. Para isso, é preciso que o vírus inicialmente entre na célula: muitas vezes ele adere à parede da célula e "injeta" o seu material genético ou então entra na célula por englobamento - por um processo que lembra a fagocitose, a célula "engole" o vírus e o introduz no seu interior.

Vírus, seres vivos ou não?

Vírus não têm qualquer atividade metabólica quando fora da célula hospedeira: eles não podem captar nutrientes, utilizar energia ou realizar qualquer atividade biossintética. Eles obviamente se reproduzem, mas diferentemente de células, que crescem, duplicam seu conteúdo para então dividir-se em duas células filhas, os vírus replicam-se através de uma estratégia completamente diferente: eles invadem células, o que causa a dissociação dos componentes da partícula viral; esses componentes então interagem com o aparato metabólico da célula hospedeira, subvertendo o metabolismo celular para a produção de mais vírus.

Há grande debate na comunidade científica sobre se os vírus devem ser considerados seres vivos ou não, e esse debate e primariamente um resultado de diferentes percepções sobre o que vem a ser vida, em outras palavras, a definição de vida. Aqueles que defendem a ideia que os vírus não são vivos argumentam que organismos vivos devem possuir características como a habilidade de importar nutrientes e energia do ambiente, devem ter metabolismo (um conjunto de reações químicas altamente inter-relacionadas através das quais os seres vivos constroem e mantêm seus corpos, crescem e performam inúmeras outras tarefas, como locomoção, reprodução, etc.); organismos vivos também fazem parte de uma linhagem contínua, sendo necessariamente originados de seres semelhantes e, através da reprodução, gerar outros seres semelhantes (descendência ou prole), etc.

Os vírus preenchem alguns desses critérios: são parte de linhagens contínuas, reproduzem-se e evoluem em resposta ao ambiente, através de variabilidade e seleção, como qualquer ser vivo. Porém, não têm metabolismo próprio, por isso deveriam ser considerados "partículas infecciosas", ao invés de seres vivos propriamente ditos. Muitos, porém, não concordam com essa perspectiva, e argumentam que uma vez que os vírus são capazes de reproduzir-se, são organismos vivos; eles dependem do maquinário metabólico da célula hospedeira, mas até aíi todos os seres vivos dependem de interações com outros seres vivos. Outros ainda levam em consideração a presença massiva de vírus em todos os reinos do mundo natural, sua origem - aparentemente tão antiga como a própria vida - sua importância na história natural de todos os outros organismos, etc. Conforme já mencionado, diferentes conceitos a respeito do que vem a ser vida formam o cerne dessa discussão. Definir vida tem sido sempre um grande problema, e já que qualquer definição provavelmente será evasiva ou arbitrária, dificultando assim uma definição exata a respeito dos vírus.

Portanto, não existe o reino Virae para classificá-los.

Doenças humanas virais

No homem, inúmeras doenças são causadas por esses seres acelulares. Praticamente todos os tecidos e órgãos humanos são afetados por alguma infecção viral.

Abaixo você encontra as viroses mais frequentes na nossa espécie. Valorize principalmente os mecanismos de transmissão e de prevenção. Note que a febre amarela e dengue são duas viroses que envolvem a transmissão por insetos (mosquito da espécie Aedes aegypti). Para a primeira, existe vacina.

Duas viroses relatadas abaixo, AIDS e condiloma acuminado são doenças sexualmente trasmissíveis (DSTs). A listagem também relaciona viroses comuns na infância, rubélola, caxumba, sarampo, poliomelite - para as quais existem vacinas. Algumas das principais viroses que acometem os seres humanos são:

- Resfriado Comum;

- Caxumba;

- Raiva;

- Rubéola;

- Sarampo;

- Hepatites;

- Dengue;

- Poliomielite;

- Febre amarela;

- Varicela ou Catapora;

- Varíola;

- Meningite viral;

- Mononucleose Infecciosa;

- Herpes

- Condiloma

- Hantavirose

- AIDS.

Prevenção e tratamento de doenças virais

Devido ao uso da maquinaria das células do hospedeiro, os vírus tornam-se difíceis de matar. As mais eficientes soluções médicas para as doenças virais são, até agora, as vacinas para prevenir as infecções, e drogas que tratam os sintomas das infecções virais.

Os pacientes frequentemente pedem antibióticos, que são inúteis contra os vírus, e seu abuso contra infecções virais é uma das causas de resistência antibiótica em bactérias. Diz-se, às vezes, que a ação prudente é começar com um tratamento de antibióticos enquanto espera-se pelos resultados dos exames para determinar se os sintomas dos pacientes são causados por uma infecção por vírus ou bactérias.

Bacteriófagos

Os bacteriófagos podem ser vírus de DNA ou de RNA que infectam somente organismos procariotos.

São formados apenas pelo nucleocapsídeo, não existindo formas envelopadas. Os mais estudados são os que infectam a bactéria intestinal Escherichia coli, conhecida como fagos T. Estes são constituídos por uma cápsula protéica bastante complexa, que apresenta uma região denominada cabeça, com formato poligonal, envolvendo uma molécula de DNA, e uma região denominada cauda, com formato cilíndrico, contendo, em sua extremidade livre, fibras protéicas.

A reprodução ou replicação dos bacteriófagos, assim como os demais vírus, ocorre somente no interior de uma célula hospedeira.

Existem basicamente dois tipos de ciclos reprodutivos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Esses dois ciclos iniciam com o fago T aderindo à superfície da célula bacteriana através das fibras protéicas da cauda. Esta contrai-se, impelindo a parte central, tubular, para dentro da célula, à semelhança, de uma microsseringa. O DNA do vírus é, então, injetado fora da célula a cápsula protéica vazia. A partir desse momento, começa a diferenciação entre ciclo lítico e ciclo lisogênico.

No ciclo lítico, o vírus invade a bactéria, onde as funções normais desta são interrompidas na presença de ácido nucléico do vírus (DNA ou RNA). Esse, ao mesmo tempo em que é replicado, comanda a síntese das proteínas que comporão o capsídeo. Os capsídeos organizam-se e envolvem as moléculas de ácido nucléico. São produzidos, então novos vírus. Ocorre a lise, ou seja, a célula infectada rompe-se e os novos bacteriófagos são liberados. Sintomas causados por um vírus que se reproduz através desta maneira, em um organismo multicelular aparecem imediatamente. Nesse ciclo, os vírus utilizam o equipamento bioquímico(Ribossomo)da célula para fabricar sua proteína (Capsídeo).

No ciclo lisogênico, o vírus invade a bactéria ou a célula hospedeira, onde o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada. Isto é, o DNA viral torna-se parte do DNA da célula infectada. Uma vez infectada, a célula continua suas operações normais, como reprodução e ciclo celular. Durante o processo de divisão celular, o material genético da célula, juntamente com o material genético do vírus que foi incorporado, sofrem duplicação e em seguida são divididos equitativamente entre as células-filhas. Assim, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose e todas as células estarão infectadas também. Sintomas causados por um vírus que se reproduz através desta maneira, em um organismo multicelular podem demorar a aparecer. Doenças causadas por vírus lisogênico tendem a ser incuráveis. Alguns exemplos incluem a AIDS e herpes.

Sob determinadas condições, naturais e artificiais (tais como radiações ultravioleta, raios X ou certos agentes químicas), uma bactéria lisogênica pode transformar-se em não-lisogênica e iniciar o ciclo lítico.

Caxumba

Caxumba é uma doença infecciosa causada pelo vírus Paramyxovirus, que provoca não só inflamação nas parótidas, mas também nas glândulas submaxilares e sublinguais. Na maior parte das vezes, a infecção se manifesta na infância, nos meses de inverno e no começo da primavera.

A transmissão se dá pelo contato direto com as secreções das vias aéreas superiores da pessoa infectada, a partir de dois dias antes até nove dias depois do aparecimento dos sintomas.

Raros são os casos de reinfecção pelo vírus da caxumba. Em geral, uma vez infectada, a pessoa adquire imunidade contra a doença. No entanto, se a infecção se manifestou apenas de um lado, o outro pode ser afetado em outra ocasião.

Sintomas

Os sintomas costumam surgir de 12 a 25 dias após o contágio. As glândulas ficam inchadas, podendo-se perceber pelo pescoço logo abaixo da orelha, e doloridas. Também causa dor de cabeça, dores musculares, fraqueza, febre, calafrios e dor ao mastigar ou engolir. Nos casos masculinos pode ocorrer orquite, isto é inflamação do testículo e em casos femininos, a ooforite, isto é, inflamação dos ovários. Em alguns casos podem ocorrer meningite, as sequelas podem ser diminuição da capacidade auditiva e4 esterilidade.

Diagnóstico

O diagnóstico é basicamente clínico. Entretanto, há exames de sangue que ajudam identificar a presença de anticorpos contra o vírus da caxumba. Eles devem ser realizados, quando for necessário estabelecer o diagnóstico de certeza.

Prevenção e tratamento

A vacina contra caxumba é produzida com o vírus vivo atenuado da doença e faz parte do Calendário Básico de Vacinação. Pode ser aplicada isoladamente. No entanto, em geral, está associada às vacinas contra sarampo e rubéola. As três juntas compõem a vacina tríplice viral. A primeira dose deve ser administrada aos doze meses e a segunda, entre 4 e 6 anos.

Exceção feita aos imunodeprimidos e às gestantes, adultos que não foram infectados nem tomaram a vacina na infância e adolescência devem ser imunizados.

A caxumba não tem tratamento, o próprio organismo se encarrega de resolver a infecção. O tratamento é para aliviar os sintomas com o uso de analgésicos e repouso.

Recomendações

- não se automedique, nem medique a criança antes de consultar um médico e ter o diagnóstico de certeza de caxumba, doença também conhecida como parotidite infecciosa ou papeira;

- mantenha o doente em repouso até que tenham desaparecido os sintomas;

- ofereça-lhe alimentos líquidos ou pastosos, que são mais fáceis de engolir;

- lembre-se: adultos que não foram vacinados ou não tiveram a doença podem ser infectados pelo vírus da caxumba e por isso devem ser vacinados;

- atenção mulheres que nunca tiveram caxumba, nem tomaram a vacina. Procurem um posto para serem vacinadas antes de engravidar. Na gestação, a doença pode provocar abortamento.

Raiva

A raiva é um doença viral prevenível de mamíferos, que geralmente é transmitida através da mordida de uma animal infectado.

O vírus da raiva infecta o sistema nervoso central, causando encefalopatia e morte. Os primeiros sintomas da raiva em humanos não são específicos e consistem em febre, dor de cabeça e mal-estar geral. À medida que a doença progride, os sintomas neurológicos aparecem e podem incluir insônia, ansiedade, confusão, paralisia, excitação, alucinação, agitação, hiper-salivação, dificuldade de engolir e hidrofobia (medo da água). A morte ocorre dentro de dias após o aparecimento dos sintomas neurológicos como a hidrofobia.

Transmissão da raiva

A transmissão da raiva geralmente começa quando a saliva infectada é passada a um animal sem a infecção. Várias rotas de transmissão têm sido documentadas, sendo a que a mais comum é através da mordida e saliva de um animal contaminado. Seguindo à infecção primária, o vírus entra na fase de eclipse, na qual não pode ser facilmente detectado no hospedeiro. Essa fase pode durar por vários dias ou meses. A entrada do vírus nos nervos periféricos é importante para a infecção progressiva ocorrer.

Depois do vírus entrar nos nervos periféricos, ele é transportado até o sistema nervoso central, geralmente via nervos motores e sensoriais. O período de incubação é esse tempo desde a exposição até o aparecimento dos sintomas clínicos da raiva. O período de incubação pode variar de alguns poucos dias até anos, mas geralmente dura de 1 a 3 meses. A disseminação do vírus dentro do sistema nervoso central é rápida. Durante o período de infecção cerebral desenvolvem-se as alterações clássicas de comportamento associadas à raiva.

Sinais e sintomas

Os primeiros sintomas da raiva podem ser sinais não específicos similares à gripe -- mal-estar, febre ou dor de cabeça -- os quais podem durar por dias. Pode haver desconforto ou parestesia (sensações cutâneas subjetivas como frio, calor, formigamento, pressão) no local da exposição (mordida), progredindo em dias para sintomas de disfunção cerebral, ansiedade, confusão e agitação, evoluindo até delírio, comportamento anormal, alucinações, hidrofobia e insônia. Depois que os sinais clínicos da raiva aparecem a doença é quase sempre fatal e o tratamento é tipicamente de suporte. A prevenção da raiva se dá através da vacinação.

Diagnóstico da raiva em animais

O teste direto fluorescente para antígenos é o mais frequentemente usado para diagnosticar a raiva em animais. Esse teste requer tecido cerebral do animal suspeito de ter a raiva e só pode ser feito apenas após a morte.

Diagnóstico da raiva em humanos

Vários testes são necessários para diagnosticar a raiva antes da morte em humanos e nenhum teste é suficiente sozinho. Os testes são feitos com amostras de saliva, fluido espinhal, plasma e pele.

Morcegos e a raiva

Se a pessoa for mordida por um morcego -- ou se material infeccioso (como a saliva) proveniente de morcego entra nos olhos, nariz, boca ou ferimento -- ela deve lavar a área afetada cuidadosamente e procurar imediatamente por ajuda médica. Sempre que possível o morcego deve ser capturado e levado a laboratório para testar se tem raiva. As pessoas não pegam raiva ao ter contato com as fezes, sangue ou urina dos morcegos, nem ao tocar em sua pele apesar deles nunca deverem ser manuseados.

Rubéola

Também conhecida como sarampo alemão, a rubéola é uma virose ou doença infecto-contagiosa muito comum no período da infância, mas que também pode ocorrer em adultos não vacinados ou que não tiveram a doença quando crianças.

Normalmente, as infecções por estes vírus produzem imunidade permanente, ou seja, ocorre apenas uma vez na vida.

Transmitida por via respiratória, a rubéola é causada por um vírus RNA chamado Togavírus. As epidemias de rubéola geralmente ocorrem em ciclos de 06 a 10 anos, no período do inverno e da primavera, atingindo principalmente crianças em idade escolar até 9 anos e adolescentes após a vacinação.

Sintomas

Manchas vermelhas que aparecem na face e atrás da orelha e depois se espalham por todo o corpo. Após o contágio leva-se em média 18 dias até ter o primeiro sintoma (período de incubação) os sintomas são parecidos com os da gripe: dor de cabeça e dos testículos; dor ao engolir; dores nas articulações e nos músculos, pele seca, congestão nasal com espirros, aumento dos glânglios linfáticos, febre baixa (até 38ºC), no pescoço, manchas avermelhadas que iniciam no rosto e evoluem rapidamente pelo corpo (em geral desaparecem em menos de 5 dias), vermelhidão ou inflamação nos olhos (que não representa perigo).

A infecção geralmente é benigna e em metade dos casos não produz nenhuma manifestação clínica. Porém, se torna perigosa quando a infecção ocorre durante a gravidez, (rubéola congênita ou seja, transmitida da mãe para o feto), pois o vírus invade a placenta e infecta o embrião, comumente nos três primeiros.

meses de gestação, neste caso, a rubéola pode causar aborto, morte do feto, parto prematuro e mal-formações congênitas como: problemas visuais (catarata e glaucoma), surdez, cardiopatia congênita, microcefalia com retardo mental entre outras. A partir do 5° mês de gravidez, o risco de lesão fetal é praticamente nulo.

Transmissão

O contágio se dá pelas vias respiratórias, por contato direto com secreções nasais ou pelo ar, através da aspiração de gotículas de saliva ou secreção nasal.

O vírus multiplica-se primeiramente na faringe e nos órgãos linfáticos. Depois se espalha pelo sangue e então se manifesta na pele por meio das manchas avermelhadas. O período de incubação é de duas a três semanas, por isso, os sintomas demoram para serem percebidos.

Diagnóstico

Por causa de sua semelhança com outras viroses (gripe comum, sarampo, dengue, etc), o diagnóstico preciso da rubéola só pode ser obtido pelo exame sorológico.

Tratamento

É realizado à base de Antitérmicos e analgésicos que ajudam a diminuir o desconforto, aliviar as dores de cabeça e do corpo e baixar a febre. é recomendado ao paciente, repouso durante o período crítico da doença.

Prevenção

Para diminuir a circulação do vírus da rubéola, a vacinação é muito importante, recomendada aos 15 meses de idade (vacina MMR) e para todos os adultos que ainda não tiveram a doença (vacinação de bloqueio). é importante saber que a Criança que nasce com rubéola pode transmitir o vírus por até um ano. Por isso, devem ser afastadas de outras crianças e de gestantes que ainda não tiveram a doença.

A vacina contra a rubéola, eficiente em quase 100% dos casos, deve ser administrada em crianças aos 15 meses de vida. A vacina é composta por vírus vivos atenuados e pode ser produzida na forma monovalente, associada com sarampo (dupla viral) ou com sarampo e caxumba (tríplice viral). A doença não é séria e as crianças de sexo masculino não necessitam tomar vacina, porém, frequentemente isso ocorre para prevenir epidemias ou evitar o risco de, depois de adultos, infetar sua companheira grávida não vacinada.

Atenção!

As gestantes não podem ser vacinadas e as mulheres vacinadas devem evitar gravidez por um mês após a data de vacinação. Assim, as mulheres que não tiveram a doença quando crianças devem ser vacinadas antes de engravidar. Pacientes portadores de doença maligna, deficiência imunológica, em uso de imunossupressores, corticoides e quimioterápicos não poderão ser vacinados.

Embora se acredite que seja possível o controle efetivo desta doença viral, e até mesmo a erradicá-la com a vacinação em larga escala, esta doença, bem como as outras viroses, ainda representam importante agravo de saúde pública em várias partes do mundo, especialmente em áreas onde se aliam condições precárias de subsistência e cobertura inadequada de vacinação.

Sarampo

Doença infecciosa, altamente contagiosa. Faz parte do grupo das doenças que se manifestam por alterações marcantes da pele, exantema eritematoso (pele avermelhada, com placas tendendo a se unirem) e com comprometimento de vários órgãos. O sarampo é causado por um vírus chamado Morbili vírus.

Transmissão

Os homens e os macacos são os únicos animais que abrigam naturalmente esse vírus. Gotículas da respiração e mesmo o ar com o vírus ainda vivo são responsáveis pela disseminação da doença.

O período de contaminação se inicia 3 a 4 dias antes e vai até 4 a 5 dias após o surgimento das lesões da pele (rash cutâneo). O tempo que leva entre a contaminação e o aparecimento dos sintomas (período de incubação) é em média 2 semanas.

Sintomas

Febre muito alta, tosse intensa, coriza, conjuntivite e exantema máculo-papular (pele com placas ásperas avermelhadas). O exame interno da bochecha permite identificar pequenos pontos branco-amarelados (enantema de Koplick) que confirma o diagnóstico.

Diagnóstico

Para diagnóstico, além da análise dos sintomas e manifestações cutâneas, pode ser solicitado exame de sangue para verificar a presença dos anticorpos.

Tratamento e prevenção

Na imensa maioria das vezes, o tratamento é voltado para diminuir os sintomas como febre e tosse, ou para combater alguma complicação quando antibióticos são usados.

Casos muito especiais podem necessitar medicação do tipo gama globulina anti-sarampo, visando o próprio vírus ou o reforço da capacidade de defesa geral. O sarampo é certamente a mais grave das chamadas doenças comuns da infância: complicações graves e morte ocorrem em até 3/1000 casos.

A prevenção se dá através da vacina aplicada aos 12 meses e com reforços aos 4-6 anos e aos 12 anos. Mulheres grávidas ou que possam engravidar dentro de 90 dias não devem ser vacinadas.

Poliomielite

A poliomielite, abreviada frequentemente como pólio, e também muito conhecida como "paralisia infantil", é uma doença infecto-contagiosa causada por vírus que se instala agudamente e é caracterizada por um quadro clássico de paralisia flácida de início súbito.

O déficit motor instala-se subitamente, e a evolução não costuma ultrapassar três dias. Acomete em geral os membros inferiores, de forma assimétrica, e se caracteriza por flacidez muscular (perda do tônus muscular), com preservação da sensibilidade e ausência de reflexos na parte do corpo atingida pela doença.

Transmissão

O modo de aquisição do poliovírus é oral, através de transmissão fecal-oral ou, raramente, oral-oral. A multiplicação inicial do poliovírus ocorre nos locais por onde penetra no organismo (garganta e intestinos). Em seguida dissemina-se pela corrente sanguínea e, então, infecta o sistema nervoso, onde a sua multiplicação pode ocasionar a destruição de células (neurônios motores), o que resulta em paralisia flácida.

A transmissão do poliovírus ocorre mais frequentemente a partir do indivíduo assintomático. A eliminação é mais intensa 7 a 10 dias antes do início das manifestações iniciais, mas o poliovírus pode continuar a ser eliminado durante 3 a 6 semanas. A poliomielite não tem tratamento específico.

Riscos

A poliomielite ainda é considerada endêmica pela Organização Mundial da Saúde na Nigéria, Índia, Afeganistão e Paquistão. Existem perspectivas de erradicação, mas elevado número de pessoas que deslocam de e para áreas endêmicas fazem com que o risco de reintrodução da poliomielite seja preocupante e, enquanto existirem áreas endêmicas no mundo, permanente. Não sem razão, entre 2003 e 2005, a doença foi reintroduzida , através de casos importados, em 25 países de onde fora anteriormente eliminada.

No Continente Americano, o último caso de poliomielite paralítica causado pelo poliovírus selvagem ocorreu no Perú em agosto de 1991. Em 1994 a eliminação da poliomielite no Continente Americano, o primeiro a obtê-la, foi atestada por uma Comissão Internacional. No Brasil, o último caso de poliomielite com o vírus selvagem ocorreu em 1989, e o país recebeu o Certificado de Eliminação da Poliomielite em 12 de dezembro de 1994.

No Continente Americano, o último caso de poliomielite paralítica causado pelo poliovírus selvagem ocorreu no Perú em agosto de 1991. Em 1994 a eliminação da poliomielite no Continente Americano, o primeiro a obtê-la, foi atestada por uma Comissão Internacional. No Brasil, o último caso de poliomielite com o vírus selvagem ocorreu em 1989, e o país recebeu o Certificado de Eliminação da Poliomielite em 12 de dezembro de 1994.

No entanto, o risco de reintrodução do poliovírus selvagem em países de onde a doença já foi eliminada, torna mandatória a vigilância continuada dos casos de paralisia flácida e a manutenção dos programas de imunização para a poliomielite. A vacina contra a poliomielite faz parte do Calendário Básico de Vacinação, e é aplicada aos 2, 4, 6 e 15 meses de idade. Além disto, é realizada anualmente uma Campanha Nacional de Imunização, na qual são vacinadas crianças com idade de até cinco anos.

Manifestações

Uma pessoa que se infecta com o poliovírus pode ou não desenvolver a doença e mais 95% das infecções são assintomáticas. O período entre a infecção com o poliovírus e o início dos sintomas (incubação) varia de 3 a 35 dias. Quando ocorrem, as manifestações são semelhantes às de outras doenças, como infecções respiratórias (febre e dor de garganta, "gripe") ou gastrintestinais (náuseas, vômitos, dor abdominal, constipação - "prisão de ventre" - ou, raramente, diarreia). Na maioria das vezes as manifestações desaparecem em uma semana e não ocorre comprometimento do sistema nervoso central.

Em algumas pessoas, após as manifestações iniciais, pode surgir um quadro de meningite asseptica, geralmente, com recuperação completa em até dez dias sem que ocorra paralisia. Contudo, em uma em para cada 200 pessoas infectadas pode haver o desenvolvimento de poliomielite paralítica. A paralisia flácida geralmente começa entre 1 e 10 dias depois das manifestações iniciais e progride por 2 a 3 dias. A poliomielite não tem tratamento específico. Muitas pessoas que desenvolvem poliomielite paralítica se recuperam total ou parcialmente, mas 2 a 5% das crianças e 15 a 30% dos adultos podem evoluir para o óbito.

Prevenção

A poliomielite pode ser evitada através de vacinação e medidas de prevenção contra doenças transmitidas por contaminação fecal de água e alimentos. Existem dois tipos de vacinas, a Sabin (oral, com vírus atenuado) e a Salk (injetável, com vírus inativado). A vacina oral contra a poliomielite não deve ser utilizada em pessoas com imunodeficiência(inclusive portadores de HIV) e nem em contactantes destes indivíduos, situações nas quais deve ser utilizada a vacina produzida com vírus inativado (injetável).

Os indivíduos com imunodeficiência, além do risco maior de poliomielite vacinal, podem eliminar o vírus pelas fezes por períodos prolongados (meses, anos), o que facilita a ocorrência de mutação ("reversão") e constitui um risco para pessoas não vacinadas.

Varicela ou Catapora

A varicela (catapora) é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, causada por um vírus chamado Varicela-Zoster.

Esse vírus permanece em nosso corpo a vida toda, estando como que adormecido; sua reativação determina doença localizada na área correspondente a um ou mais nervos sensitivos e chama-se então Herpes-Zoster, conhecida também como cobreiro.

Transmissão

Na era pré-vacina 90% das pessoas suscetíveis desenvolviam a doença primária varicela ou catapora. No contato entre as pessoas que moram na mesma casa a contaminação da doença ocorre em mais de 80% dos propensos; em contato menos íntimo (colégio), baixa para 30% das crianças.

O período de transmissão inicia 24 a 48 horas antes do surgimento das lesões da pele e se estende até que todas as vesículas tenham desenvolvido crostas (casca), usualmente 7 a 9 dias. O tempo que medeia entre o contato e surgimento da doença (incubação) é de 14 a 16 dias, variando entre 10 e 21 dias. A transmissão se dá através do contato aéreo, de via respiratória para via respiratória ou por contato direto com as lesões vesiculares cujo líquido está cheio de vírus.

Sintomas

Uma vez alojados no organismo, os vírus começam a se reproduzir, invadem o sangue e produzem os sinais de infecção: febre 38 a 38,5°C, mal estar, perda do apetite, dor de cabeça. Os sintomas são mais ou menos intensos na dependência da quantidade de vírus contaminantes e da capacidade de defesa daquele indivíduo.

Os vírus que estão na árvore respiratória são carregados para a pele e mucosas pela corrente sanguínea. Inicia-se uma reação inflamatória local; aparecem pequenas bolinhas avermelhadas com coceira intensa que evoluem rapidamente para pequenas bolhas com líquido cristalino, que acaba se turvando.

As bolhas retraem-se no centro e inicia-se a formação de crosta escura (casca). Tudo ocorre em mais ou menos 2 a 3 dias. As lesões surgem em "ondas" independentes o que faz com que haja, no mesmo indivíduo, lesões de variados estágios evolutivos, sendo este achado um dos mais importantes para a confirmação do diagnóstico. O número das lesões é extremamente variável (10 a 1500 em pessoas normais); na média podemos falar em cerca de 300.

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico é fundamentalmente clínico. O tratamento é dirigido ao abrandamento dos sintomas. É uma doença benigna e a cura se faz por reação do próprio organismo. Atualmente, as complicações mais importantes acontecem por contaminação com bactérias. Gestantes, recém-nascidos e indivíduos com defesas baixas são casos que necessitam atenção especial.

Prevenção

A vacina contra varicela é recomendada após o primeiro ano de idade em dose única. Os adolescentes suscetíveis necessitam 2 doses.

Varíola

A varíola (também conhecida como bexiga) é uma doença infecto-contagiosa.

É causada por um Orthopoxvirus, um dos maiores vírus que infectam seres humanos, com cerca de 300 nanometros de diâmetro, o que é suficientemente grande para ser visto como um ponto ao microscópio óptico.

Mais que a peste negra, tuberculose ou mesmo a AIDS, a varíola afetou a humanidade de forma significativa, por mais de 10000 anos. Múmias, como a de Ramsés V, que data o período de 1157 a.C, apresentam sinais típicos da varíola - esta que é tida como a principal causa de mortes em nosso país, desde o seu descobrimento.

Transmissão

Desconhecidos até pouco tempo atrás, pouco se sabia quanto à transmissão de doenças causadas por vírus.

No caso da varíola, esta se dá pelo contato com pessoas doentes ou objetos que entraram em contato com a saliva ou secreções destes indivíduos.

Penetrando no corpo, o patógeno se espalha pela corrente sanguínea e se instala, principalmente, na região cutânea, provocando febre alta, mal estar, dores no corpo e problemas gástricos. Logo depois destas manifestações surgem, em todo o corpo, numerosas protuberâncias cheias de pus, que dificilmente cessam sem deixar cicatrizes, e conferem coceira intensa e dor.

Penetrando no corpo, o patógeno se espalha pela corrente sanguínea e se instala, principalmente, na região cutânea, provocando febre alta, mal estar, dores no corpo e problemas gástricos. Logo depois destas manifestações surgem, em todo o corpo, numerosas protuberâncias cheias de pus, que dificilmente cessam sem deixar cicatrizes, e conferem coceira intensa e dor.

O risco de cegueira pelo acometimento da córnea, e morte por broncopneumonia ou doenças oportunistas, já que tais manifestações comprometem o sistema imunitário, são riscos que o indivíduo infectado está sujeito.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico se faz por análise pelo microscópio eletrônico de líquido das pústulas. Os vírus são característicos e facilmente visíveis. A varíola não tem cura. A única medida eficaz é a vacinação.

Causada pelo Orthopoxvirus variolae, é considerada, pela Organização Mundial de Saúde, erradicada desde o fim da década de setenta, graças à vacinação. Quanto a isso, é atribuída a Edward Jenner a descoberta de que o contato prévio com o vírus - ou partículas deste – era capaz de proteger as pessoas contra ele. Nasciam, então, os primeiros princípios da vacina, esta capaz de nos proteger até hoje contra outras moléstias, como poliomielite e rubéola.

Apesar de controlada, algumas amostras do vírus permanecem, oficialmente, abrigadas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta (Estados Unidos) e no Centro Estatal de Pesquisas de Virologia e Biotecnologia em Koltsovo (Rússia). Tal fator causa preocupação quanto à utilização destes organismos como armas biológicas, principalmente considerando que indivíduos mais jovens não foram vacinados contra esta doença e que, portanto, não são imunes a esta doença, de caráter incurável.

As opiniões quanto à destruição ou não destas partículas são longas e controversas, mas até o momento, estas permanecem lá, onde estão.

Causada pelo Orthopoxvirus variolae, é considerada, pela Organização Mundial de Saúde, erradicada desde o fim da década de setenta, graças à vacinação. Quanto a isso, é atribuída a Edward Jenner a descoberta de que o contato prévio com o vírus - ou partículas deste – era capaz de proteger as pessoas contra ele. Nasciam, então, os primeiros princípios da vacina, esta capaz de nos proteger até hoje contra outras moléstias, como poliomielite e rubéola.

Apesar de controlada, algumas amostras do vírus permanecem, oficialmente, abrigadas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta (Estados Unidos) e no Centro Estatal de Pesquisas de Virologia e Biotecnologia em Koltsovo (Rússia). Tal fator causa preocupação quanto à utilização destes organismos como armas biológicas, principalmente considerando que indivíduos mais jovens não foram vacinados contra esta doença e que, portanto, não são imunes a esta doença, de caráter incurável.

As opiniões quanto à destruição ou não destas partículas são longas e controversas, mas até o momento, estas permanecem lá, onde estão.

Meningite viral

As meningites virais são mais comuns do que as bacterianas e os casos de etiologia não identificada são muito poucos frente ao total de casos.

A meningite viral compreende a maior parte dos casos de meningite no país. Os números podem estar subestimados porque muitos casos acabam não sendo notificados já que não é uma doença grave. Dos 15.470 casos de meningite viral notificados em todo o Brasil em 2006, o tipo de vírus que causou a doença foi isolado em apenas uma minoria (52 casos).

Os vírus que com maior frequência causam meningite são os vírus do gênero Enteroviridae incluindo os vírus Echo, Coxsackie, poliovírus e enterovírus de 68 ao 71 que respondem por mais de três quartos dos casos; outros vírus podem causar meningite como os arbovírus, HSV 1 e 2, HIV (em fase aguda), caxumba e vírus da coriomeningite linfocitária.

Os enterovírus (do gênero Enteroviridae) são mais comuns no verão e início de outono causando a doença em jovens de até 15 anos. No Brasil, aparentemente os enterovírus 70 e 71 são particularmente frequentes. A transmissão é tipicamente fecal-oral e o período de incubação é de 3 até 6 dias.

Quando uma pessoa se contamina com um enterovirus em geral por alimentos contaminados, o vírus se multiplica e atinge o sistema nervoso central via corrente sanguínea. No caso do vírus da caxumba, o vírus causa infecção de orofaringe com contaminação de gânglios nervosos regionais e posterior progressão para o sistema nervoso central.

Os enterovírus (do gênero Enteroviridae) são mais comuns no verão e início de outono causando a doença em jovens de até 15 anos. No Brasil, aparentemente os enterovírus 70 e 71 são particularmente frequentes. A transmissão é tipicamente fecal-oral e o período de incubação é de 3 até 6 dias.

Quando uma pessoa se contamina com um enterovirus em geral por alimentos contaminados, o vírus se multiplica e atinge o sistema nervoso central via corrente sanguínea. No caso do vírus da caxumba, o vírus causa infecção de orofaringe com contaminação de gânglios nervosos regionais e posterior progressão para o sistema nervoso central.

Sintomas e diagnóstico

A meningite viral é uma doença que cursa com febre, mal estar, dores pelo corpo, cansaço e fraqueza. São muito frequentes náuseas e vômitos. A maior parte das pessoas com meningite desenvolve os sinais meníngeos.

Os sinais meníngeos são manobras do exame médico que mostram a presença de meningite. Um dos sinais é conhecido como rigidez de nuca que é o endurecimento ou rigidez da musculatura do pescoço quando o médico tenta fletir o pescoço do paciente. Ainda há outro sinal que é a dor quando o médico levanta a perna do paciente deitado. O movimento de levantar as pernas estira as meninges inflamadas causando dor.

É importante fazer o diagnóstico diferencial com a meningite bacteriana porque o tratamento é diferente. As meningites também podem ser confundidas com as encefalites que são as infecções do cérebro. Nos casos de encefalite, o exame neurológico se altera permitindo o diagnóstico diferencial.

É importante fazer o diagnóstico diferencial com a meningite bacteriana porque o tratamento é diferente. As meningites também podem ser confundidas com as encefalites que são as infecções do cérebro. Nos casos de encefalite, o exame neurológico se altera permitindo o diagnóstico diferencial.

Algumas encefalites podem cursar com acometimento das meninges e nesses casos o diagnóstico diferencial é mais difícil podendo ser necessário o uso de exames de imagem. No entanto, o exame diagnóstico mais importante é a coleta do líquor. Na meningite viral, há aumento do número de leucócitos (glóbulos brancos) no líquor principalmente linfócitos e monócitos.

Tratamento

O tratamento da meningite viral é complicado porque frequentemente na dúvida se é uma meningite bacteriana ou por vírus, o médico acaba prescrevendo antibióticos. Na dúvida, essa é a conduta mais adequada. Na meningite viral o tratamento deve ser de suporte, ou seja, deve-se dar medicamentos para a dor, para melhora dos vômitos e hidratação, mas não existe um tratamento específico. Nas meningites por HSV-2 ou Herpes Zoster vírus pode-se usar o aciclovir, um medicamento antiviral.

Mononucleose Infecciosa

A mononucleose ou mononucleose infecciosa é uma doença viral causada pelo vírus Epstein-Barr (EBV), vírus A.D.N da família dos vírus da herpes.

A doença é caracterizada pelo aumento do número e do volume de certo tipo de glóbulos brancos (linfócitos mononucleares, formados em órgãos linfoides).

Sintomas

A doença se manifesta através de uma inflamação da garganta, dores de cabeça, acompanhados de uma grande fadiga.

Transmissão

Nos países ocidentais, 80% da população são portadores do vírus. De fato, a contração do vírus geralmente ocorre na infância. Ela permanece muitas vezes assintomática. No entanto, 20% dos adultos secretam o vírus na saliva. Esta última se torna então uma via de transmissão do vírus. Razão pela qual a mononucleose infecciosa é mais conhecida como "doença do beijo". A mononucleose infecciosa atinge essencialmente os adolescentes.

A doença evolui de maneira favorável em cerca de duas semanas, são raras as complicações. Somente a fadiga subsiste. Existem inúmeras medidas a serem tomadas, a fim de tratar corretamente a mononucleose.

Diagnóstico

Pelos sintomas e achados que o médico faz durante o exame clínico, além de dados que ele levanta durante a entrevista ao paciente. O diagnóstico com precisão é feito através de exames de sangue em que detecta-se a presença de anticorpos no sangue da pessoa doente.

Tratamento

Como a maioria das doenças causadas por vírus, não há tratamento disponível nem mesmo é necessário uma vez que na maior parte das vezes ela é autolimitada. Utiliza-se medicamentos para os sintomas como analgésicos, antitérmicos e se necessário medicamentos contra o enjôo. Recomenda-se para aqueles que apresentam baço aumentado que não pratiquem esportes ou atividades que representem risco de ruptura do mesmo.

Prevenção

A doença confere imunidade permanente, muito raramente pode apresentar manifestações em uma segunda infecção. Não há necessidade de isolamento dos doentes uma vez que a infecção ocorre apenas com contato muito próximo ou íntimo. Embora a vacinação tenha uma abrangência que vai além da infecção, pois poderia em tese prevenir inclusive alguns tumores de linfócitos (os linfomas), ainda não existe este recurso com a eficiência e segurança recomendável.

Herpes

O herpes é uma doença viral recorrente, geralmente benigna, causada pelos vírus Herpes simplex 1 e 2, que afeta principalmente a mucosa da boca ou região genital, mas pode causar graves complicações neurológicas.

Traz muitos incômodos, não tem cura, e pode ser mortal, mas alguns remédios podem ser utilizados para diminuir os sintomas.

São muito frequentes. Em alguns países, especialmente pobres, 90% das pessoas têm anticorpos contra o HSV1, ainda que possam não ter tido sintomas. Um quinto dos adultos terá herpes genital, incluindo a Europa e os EUA.

Transmissão

O herpes oral, particularmente se causado por HSV1, é uma doença primariamente da infância, transmitida pelo contato direto e pela saliva. O herpes genital é transmitido pela via sexual.

Dentistas e outros profissionais de saúde que lidam com fluídos bucais estão em risco de contrair infecção dolorosa dos dedos devido ao seu contacto com os doentes.

Sintomas

Após infecção da mucosa, o vírus multiplica-se produzindo os característicos exantemas (manchas vermelhas inflamatórias) e vesículas (bolhas) dolorosas (causadas talvez mais pela resposta destrutiva necessária do sistema imunitário à invasão).

As vesículas contêm líquido muito rico em virions e a sua ruptura junto à mucosa de outro indivíduo é uma forma de transmissão (contudo também existe vírus nas secreções vaginais e do pênis ou na saliva). Elas desaparecem e reaparecem sem deixar quaisquer marcas ou cicatrizes. É possivel que ambos os vírus e ambas as formas coexistam num só indivíduo.

Os episódios agudos secundários são sempre de menor intensidade que o inicial (devido aos linfócitos memória), contudo a doença permanece para toda a vida, ainda que os episódios se tornem menos frequentes. Muitas infecções e recorrências são assintomáticas.

Diagnóstico e tratamento

Na maior parte dos casos, o simples exame clínico permite ao médico diagnosticar o herpes. Em casos mais complexos ou menos evidentes, o vírus é recolhido de pústulas e cultivado em meios com células vivas de animais. A observação pelo microscópio destas culturas revela inclusões víricas típicas nas células. Na encefalite pode ser necessário obter amostras por biópsia.

Não há vacina nem tratamento definitivo, apesar de alguns fármacos especialmente acicloguanosinas como o aciclovir poderem reduzir os sintomas e o perigo de complicações como encefalite. O que aparece são bolhas na vagina e no pênis.

É possível reduzir a transmissão evitando o contato direto com outros ou com objetos usados por outros (copos, bocais de instrumentos de sopro) quando o herpes labial está ativo, e abstinência sexual quando a região afetada pelo herpes genital não está com aparência saudável normal.

Hantavirose

A hantavirose é uma doença provocada pelo hantavírus, encontrado em ratos silvestres. Esses ratos vivem nas áreas rurais, onde foram registrados os casos da doença.

Sintomas

São três: febre acima de 38 graus, dores musculares e dificuldade de respirar, desde que o paciente tenha estado na zona rural nos últimos 60 dias.

Transmissão

A hantavirose é transmitida por ratos silvestres. Nenhum outro animal, mesmo ratos da cidade, como camundongos e ratazanas, transmite esse vírus. A pessoa podem se contaminar quando respira poeira com restos de fezes, urina ou saliva de ratos contaminados. A transmissão ocorre quando a pessoa frequenta ambientes fechados onde existem ratos contaminados.

A doença não pode ser transmitida por outra pessoa. Espirro, tosse, aperto de mão ou qualquer outro contato físico não representam risco de contágio. Os moradores da áreas rurais, agricultores, caçadores, pescadores, pessoas que fazem trilhas, acampam ou frequentam matas correm o maior risco de contrair a doença.

A doença não pode ser transmitida por outra pessoa. Espirro, tosse, aperto de mão ou qualquer outro contato físico não representam risco de contágio. Os moradores da áreas rurais, agricultores, caçadores, pescadores, pessoas que fazem trilhas, acampam ou frequentam matas correm o maior risco de contrair a doença.

Apesar do risco de morte, a hantavirose tem cura. Mas é importante que você procure uma unidade de saúde logo que sentir os primeiros sintomas da doença.

Prevenção

Não existe vacina contra a doença. A única forma de evitar a doença é seguir à risca as seguintes providências: não deixe a casa fechada por muito tempo: não plante nada a menos de 30 metros de distância da casa; mantenha o mato em volta da casa sempre cortado; não deixe madeira, lixo ou folhas acumuladas perto da casa; não coma frutos caídos ou próximos do chão; tape todas as frestas e buracos por onde o rato pode passar; não deixe restos de ração ou comida ao alcance dos ratos; evite que o lixo fique espalhado; guarde grãos ou qualquer alimento a uma altura mínima de 40 centímetros do chão e nunca toque no rato.

Antes de entrar em um ambiente que ficou fechado por muito tempo, abra as portas e deixe arejar por meia hora. Em seguida, abra todas as janelas e espere mais meia hora antes de entrar para fazer a limpeza. Prepare então uma mistura de 1 copo de água sanitária com 9 copos de água. Com a ajuda de um rodo, molhe um pano nessa mistura e passe no chão, tomando o cuidado de não levantar poeira. Jamais use vassoura. Mantenha portas janelas abertas até que tudo esteja limpo e seco.

Reino Monera

O reino monera é formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias (também chamadas arqueas), todos seres muito simples, unicelulares e com célula procariótica (sem núcleo diferenciado). Esses seres microscópios são geralmente menores do que 8 micrômetros (1µm = 0,001 mm).

As bactérias (do grego bakteria: 'bastão') são encontrados em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a saúde, para o ambiente e a economia. As bactérias são encontradas em qualquer tipo de meio: mar, água doce, solo, ar e, inclusive, no interior de muitos seres vivos.

Exemplos da importância das bactérias:

- na decomposição de matéria orgânica morta. Esse processo é efetuado tanto aeróbia, quanto anaerobiamente;

- agentes que provocam doença no homem;

- em processos industriais, como por exemplo, os lactobacilos, utilizados na indústria de transformação do leite em coalhada;

- no ciclo do nitrogênio, em que atuam em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas;

- em Engenharia Genética e Biotecnologia para a síntese de várias substâncias, entre elas a insulina e o hormônio de crescimento.

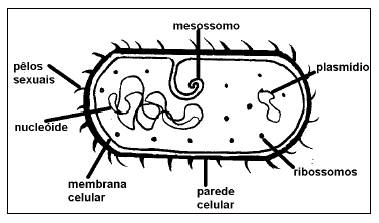

Estrutura das Bactérias

Bactérias são microorganismos unicelulares, procariotos, podendo viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. A célula bacterianas contém os quatro componentes fundamentais a qualquer célula: membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos e cromatina, no caso, uma molécula de DNA circular, que constitui o único cromossomo bacteriano.

A região ocupada pelo cromossomo bacteriano costuma ser denominada nucleoide. Externamente à membrana plasmática existe uma parede celular (membrana esquelética, de composição química específica de bactérias).

é comum existirem plasmídios - moléculas de DNA não ligada ao cromossomo bacteriano - espalhados pelo hialoplasma. Plasmídios costumam conter genes para resistência a antibióticos.

Algumas espécies de bactérias possuem, externamente à membrana esquelética, outro envoltório, mucilaginoso, chamado de cápsula. é o caso dos pneumococos (bactérias causadoras de pneumonia). Descobriu-se que a periculosidade dessas bactérias reside na cápsula em um experimento, ratos infectados com pneumococo sem cápsula tiveram a doença porém não morreram, enquanto pneumococos capsulados causaram pneumonia letal.

A parede da célula bacteriana, também conhecida como membrana esquelética, reveste externamente a membrana plasmática, e é constituída de uma substância química exclusiva das bactérias conhecida como mureína (ácido n-acetil murâmico).

A Diversidade Metabólica das Bactérias

Se há um grupo de seres que apresenta grande diversidade metabólica, certamente é o das bactérias.

Existem espécies heterótrofas e espécies autótrofas. Dentre as primeiras, destacam-se as parasitas, as decompositoras de matéria orgânica e as que obtêm matéria orgânica de outros seres vivos, com os quais se associam sem prejudicá-los. Dentre as autótrofas, existem espécies que produzem matéria orgânica por fotossíntese e outras que produzem por quimiossíntese.

Bactérias Heterótrofas

As bactérias parasitas são as que, por meio de inúmeros mecanismos, agridem outros seres vivos para a obtenção de alimento orgânico e causam inúmeras doenças. As decompositoras (frequentemente denominadas sapróvoras, saprofíticas ou saprofágicas) obtêm o alimento orgânico recorrendo à decomposição da matéria orgânica morta e são importântes na reciclagem dos nutrientes minerais na biosfera.

As que são associadas as outros seres vivos são denominadas de simbiontes, e não agridem os parceiros. é o caso das bactérias encontradas no estômago dos ruminantes (bois, cabras), que se nutrem da celulose ingerida por esses animais, fornecendo, em troca, aminoácidos essenciais para o metabolismo protéico do mesmo.

Muitas bactérias heterótrofas são anaeróbias obrigatórias, como o bacilo do tétano. São bactérias que morrem na presença de oxigênio. Nesse caso a energia dos compostos orgânicos é obtida por meio de fermentação. As anaeróbicas facultativas, por outro lado, vivem tanto na presença como na ausência de oxigênio.

Outras espécies só sobrevivem em presença de oxigênio - são as aeróbias obrigatórias. Um curioso grupo de bactérias é o que realiza a respiração aeróbia. Nessa modalidade de metabolismo energético existem todas as etapas típicas da respiração celular. Muda apenas o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória. No lugar do oxigênio, essas bactérias utilizam nitrato, nitrito ou sulfato, obtendo no final, praticamente o mesmo rendimento energético verificado na respiração celular aeróbia. é o que ocorre com as bactérias desnitrificantes que participam do ciclo do nitrogênio na natureza. Nelas o aceptor final de elétrons é o nitrato.

Bactérias Autótrofas

Fotossintetizantes

Nas bactérias que realizam fotossíntese, a captação da energia solar fica a cargo de uma clorofila conhecida como bacterioclorofila. A partir da utilização de substâncias simples do meio, ocorre a síntese do combustível biológico. De maneira geral, não há liberação de oxigênio. Como exemplo, podemos citar as bactérias sulforosas do gênero Chlorobium, que efetuam esse processo com a utilização de H2S e CO2, segundo a equação:

2H2S + CO2 + luz --bacterioclorofila---> (CH2) + 2S + H20

Note que é o gás sulfídrico, e não a água, que atua como fornecedor dos hidrogênios que servirão para a redução do gás carbônico. Não há a liberação de oxigênio. O enxofre permanece no interior das células bacterianas sendo, posteriormente eliminado para o meio em que vivem esses microorganismos, em geral fontes sulfurosas. Nesse processo, CH2O representa a matéria orgânica produzida.

Quimiossíntese

A quimiossíntese é uma reação que produz energia química, convertida da energia de ligação dos compostos inorgânicos oxidados. Sendo a energia química liberada, empregada na produção de compostos orgânicos e gás oxigênio (O2), a partir da reação entre o dióxido de carbono (CO2) e água molecular (H2O), conforme demonstrado abaixo:

- Primeira etapa

- Primeira etapa

Composto Inorgânico + O2 → Compostos Inorgânicos oxidados + Energia Química

- Segunda etapa

CO2 + H2O + Energia Química → Compostos Orgânicos + O2

Esse processo autotrófico de síntese de compostos orgânicos ocorre na ausência de energia solar. é um recurso normalmente utilizado por algumas espécies de bactérias e arqueobactérias (bactérias com características primitivas ainda vigentes), recebendo a denominação segundo os compostos inorgânicos reagentes, podendo ser: ferrobactérias e nitrobactérias ou nitrificantes (nitrossomonas e nitrobacter, gênero de bactérias quimiossíntetizantes).

As ferrobactérias oxidam substâncias à base de ferro para conseguirem energia química, já as nitrificantes, utilizam substâncias à base de nitrogênio.

Presentes no solo, as nitrossomonas e nitrobacter, são importantes organismos considerados biofixadores de nitrogênio, geralmente encontradas livremente no solo ou associadas às plantas, formando nódulos radiculares.

A biofixação se inicia com a assimilação no nitrogênio atmosférico (N2), transformando-o em amônia (NH3), reagente oxidado pela nitrossomona, resultando em nitrito (NO2-) e energia para a produção de substâncias orgânicas sustentáveis a esse gênero de bactérias.

O nitrito, liberado no solo e absorvido pela nitrobacter, também passa por oxidação, gerando energia química destinada à produção de substâncias orgânicas a esse gênero e nitrato (NO3-), aproveitado pelas plantas na elaboração dos aminoácidos.

Reação quimiossintética nas Nitrossomonas:

As ferrobactérias oxidam substâncias à base de ferro para conseguirem energia química, já as nitrificantes, utilizam substâncias à base de nitrogênio.

Presentes no solo, as nitrossomonas e nitrobacter, são importantes organismos considerados biofixadores de nitrogênio, geralmente encontradas livremente no solo ou associadas às plantas, formando nódulos radiculares.

A biofixação se inicia com a assimilação no nitrogênio atmosférico (N2), transformando-o em amônia (NH3), reagente oxidado pela nitrossomona, resultando em nitrito (NO2-) e energia para a produção de substâncias orgânicas sustentáveis a esse gênero de bactérias.

O nitrito, liberado no solo e absorvido pela nitrobacter, também passa por oxidação, gerando energia química destinada à produção de substâncias orgânicas a esse gênero e nitrato (NO3-), aproveitado pelas plantas na elaboração dos aminoácidos.

Reação quimiossintética nas Nitrossomonas:

NH3 (amônia) + O2 → NO2- (nitrito) + Energia

6 CO2 + 6 H2O + Energia → C6H12O6 (Glicose - Compostos Orgânicos) + 6 O2

6 CO2 + 6 H2O + Energia → C6H12O6 (Glicose - Compostos Orgânicos) + 6 O2

Reação quimiossintética nas Nitrobacter:

NO2- (nitrito) + O2 → NO3- (nitrato) + Energia

6 CO2 + 6 H2O + Energia → C6H12O6 + 6 O2

6 CO2 + 6 H2O + Energia → C6H12O6 + 6 O2

Assim, podemos perceber que o mecanismo de quimiossíntese, extremamente importante para a sobrevivência das bactérias nitrificantes, também é bastante relevante ao homem. Conforme já mencionado, o nitrito absorvido pelas plantas, convertidos em aminoácidos, servem como base de aminoácidos essenciais à nutrição do homem (um ser onívoro: carnívoro e herbívoro).

Dessa forma, fica evidente a interdependência existente entre os fatores bióticos (a diversidade dos organismos) e os fatores abióticos (aspectos físicos e químicos do meio ambiente).

Dessa forma, fica evidente a interdependência existente entre os fatores bióticos (a diversidade dos organismos) e os fatores abióticos (aspectos físicos e químicos do meio ambiente).

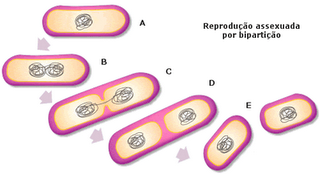

Reprodução das Bactérias

A reprodução mais comum nas bactérias é assexuada por bipartição ou cissiparidade. Ocorre a duplicação do DNA bacteriano e uma posterior divisão em duas células. As bactérias multiplicam-se por este processo muito rapidamente quando dispõem de condições favoráveis (duplica em 20 minutos).

A separação dos cromossomos irmãos conta com a participação dos mesossomos, pregas internas da membrana plasmática nas quais existem também as enzimas participantes da maior parte da respiração celular.

Repare que não existe a formação do fuso de divisão e nem de figuras clássicas e típicas da mitose. Logo, não é mitose.

Esporulação

Algumas espécies de bactérias originam, sob certas condições ambientais, estruturas resistentes denominadas esporos. A célula que origina o esporo se desidrata, forma uma parede grossa e sua atividade metabólica torna-se muito reduzida. Certos esporos são capazes de se manter em estado de dormência por dezenas de anos. Ao encontrar um ambiente adequado, o esporo se reidrata e origina uma bactéria ativa, que passa a se reproduzir por divisão binária.

Os esporos são muito resistentes ao calor e, em geral, não morrem quando expostos à água em ebulição. Por isso os laboratórios, que necessitam trabalhar em condições de absoluta assepsia, costumam usar um processo especial, denominado autoclavagem, para esterilizar líquidos e utensílios. O aparelho onde é feita a esterilização, a autoclave, utiliza vapor de água a temperaturas da ordem de 120ºC, sob uma pressão que é o dobro da atmosférica. Após 1 hora nessas condições, mesmo os esporos mais resistentes morrem.

A indústria de enlatados toma medidas rigorosas na esterilização dos alimentos para eliminar os esporos da bactéria Clostridium botulinum. Essa bactéria produz o botulismo, infecção frequentemente fatal.

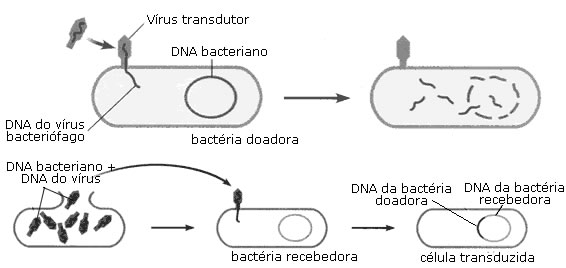

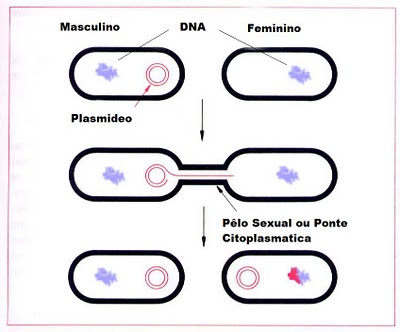

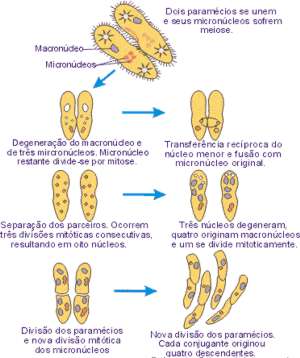

Reprodução sexuada